Grafik: Infound

Überzeugen statt mit Allgemeinplätzen langweilen – wie schafft man das? Die Antwort darauf ist einfach und auch wieder nicht: Entscheidend ist, die richtigen Trigger zu finden, die zum Kauf oder zu einer anderen Ja-Entscheidung motivieren.

VIBE: Vier Türöffner zum Ja

Im meiner Arbeit habe ich dazu das VIBE-Concept entwickelt. Der Begriff VIBE bedeutet im Englischen Atmosphäre oder Schwingung. Er steht für die aktivierenden Verben Versichern, Informieren, Begeistern und Entdecken.

- Versichern Sie Ihrem Publikum, dass Ihr Angebot das richtige ist, weil damit alles in bester Ordnung ist und sich Ihre Leistung seit langem bewährt. Liefern Sie Qualitätsbeweise oder appellieren Sie an das Sicherheitsbedürfnis.

- Informieren Sie mit interessanten Inhalten, lassen Sie beeindruckende Fakten Beweise liefern und unterstreichen Sie mit Zahlen Ihre Stärken.

- Begeistern Sie für Ihr Angebot: Präsentieren Sie Ihre Leistung von einer sympathischen, persönlichen Seite und lassen Sie Emotionen oder den Faktor Erlebnis zum Zug kommen.

- Entdecken spricht den Pioniergeist in uns an: Präsentieren Sie Ihr Angebot als Novum, feiern Sie eine Premiere oder lassen Sie Neues erkunden.

Meine Erfahrung ist: Diese vier Türöffner liefern die entscheidenden Argumente und die richtige Stimmung für ein Ja zu einem Angebot. Die vier VIBEs stehen für die zentralen Bedürfnisse, die uns bei Entscheidungen leiten. Sie sind daher eine wesentliche Leitlinie meiner Arbeit geworden – bei Texten genauso wie bei Konzepten.

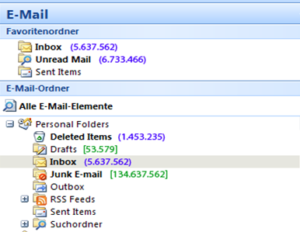

Death by E-Mail

Death by E-Mail

Grafische Elemente haben den Vorteil, dass sie mit wenigen Fixationen erfasst werden. Dennoch werden im Web weniger als die Hälfte der angebotenen Bilder auch angesehen, schreiben Jakob Nielsen und Kara Pernice in ihrem Buch „

Grafische Elemente haben den Vorteil, dass sie mit wenigen Fixationen erfasst werden. Dennoch werden im Web weniger als die Hälfte der angebotenen Bilder auch angesehen, schreiben Jakob Nielsen und Kara Pernice in ihrem Buch „ Wie entsteht Kreativität? Jeder, der schon frustrierende Brainstorming-Sitzungen erlebt hat, mag seine eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten in Zweifel ziehen. Und wollte doch nur mit dem falschen Weg das richtige Ziel erreichen. Denn kaum ein Instrument erweist sich als so wenig tauglich, kreative Prozesse in Gang zu bringen wie Brainstormings.

Wie entsteht Kreativität? Jeder, der schon frustrierende Brainstorming-Sitzungen erlebt hat, mag seine eigenen diesbezüglichen Fähigkeiten in Zweifel ziehen. Und wollte doch nur mit dem falschen Weg das richtige Ziel erreichen. Denn kaum ein Instrument erweist sich als so wenig tauglich, kreative Prozesse in Gang zu bringen wie Brainstormings.